前回のブログを読みたい方はこちらをクリック↓

華子さん

選択科目は何にしたんですか?

私は数学で受験したよ。

小坂さん

華子さん

やっぱりそうですよね。数学は得意だったんですか?

もともと理系だったしね。

小坂さん

華子さん

文系の数学選択はリスクがあるって聞きますけど、どうなんでしょうね?

確かに数学は時間がかかるからリスクではあるけど、文系の人は数学が苦手な人が多いので、平均点がかなり低いのよ。だから数学ができる人にとっては、かなり有利に戦えるの。

小坂さん

華子さん

文系の数学は、理系の数学より簡単なんですか?

感覚的に言うと、文系のMARCHの数学は、理系の日東駒専の問題が出てくる感じかな。かなり基礎的な問題が多かったよ。

小坂さん

華子さん

1ランク違う感じなんですね。

暗記が苦手で英数が得意な人であれば、数学選択は良いかも知れないと思うの。

小坂さん

華子さん

なるほど〜。日本史も世界史も覚えることたくさんありますからね。

私は暗記が苦手で、とても社会には時間が使えないと思ったので、数学で受験したの。

小坂さん

華子さん

一番伸びた科目は何でしたか?

英語かな。一番伸び代があったしね。

小坂さん

華子さん

英語ってどんな勉強をすれば成績が上がるんですか?

一番は一年でどういう順番で進めるか計画を立てたのが大きかったんじゃないかと思うの。

小坂さん

華子さん

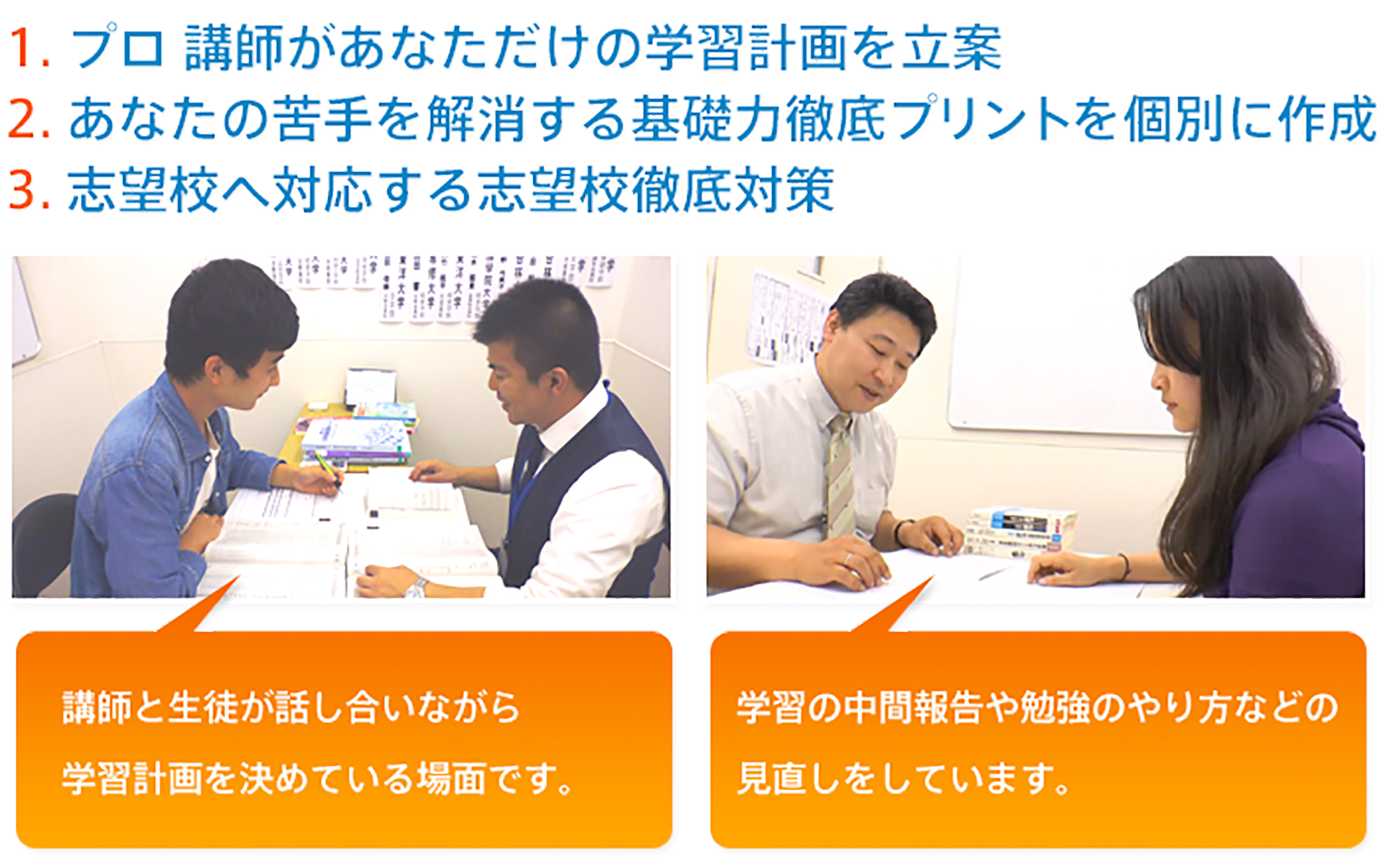

「学習コーチング」の効果が高かったってことですか?

それもあるんだけど、英語の氷嶋先生も授業の中で「単語はいついつまでにこのレベルまで終わらせた方がいい」とか、過去問や参考書を使っての勉強の進め方まで教えてくれたの。

小坂さん

華子さん

授業の中でそんなことまで教えてくれるんですか?

そうなの。授業の内容に留まることなく、志望校合格に向けての勉強の進め方なども教えてくれたのよ。

小坂さん

華子さん

大手の予備校では考えられないですね。

華子さん

私もMARCHレベルの大学には合格したいんですが、どんな風に勉強を進めていったら良いんでしょうか?

MARCHって難しいイメージがあるかも知れないけど、夏までは基礎、基礎、基礎でいっても間に合うと思うの。

小坂さん

華子さん

夏まで基礎で大丈夫なんですか?

大丈夫。早慶狙うなら別だけどね。とにかく基礎が固まってないと戦えないから、見過ごさずやることが大事だと思うの。

小坂さん

華子さん

やっぱり基礎固めって大事なんですね。

特に英語は基礎が大事よ。予備校に通って根本的なところを知らなかったことに気づいたので、4〜5月は基礎をめちゃくちゃ固めたの。

小坂さん

華子さん

そうなんですね。

英語の氷嶋先生は、中学レベルの英語から始めてくれるのよ。

小坂さん

華子さん

えっ?中学レベルからですか?

中学の英語は大丈夫なんて思わずに 一度だまされたと思ってやってみると良いと思うよ。

小坂さん

次回のブログは3月4日(月)です。お楽しみに。

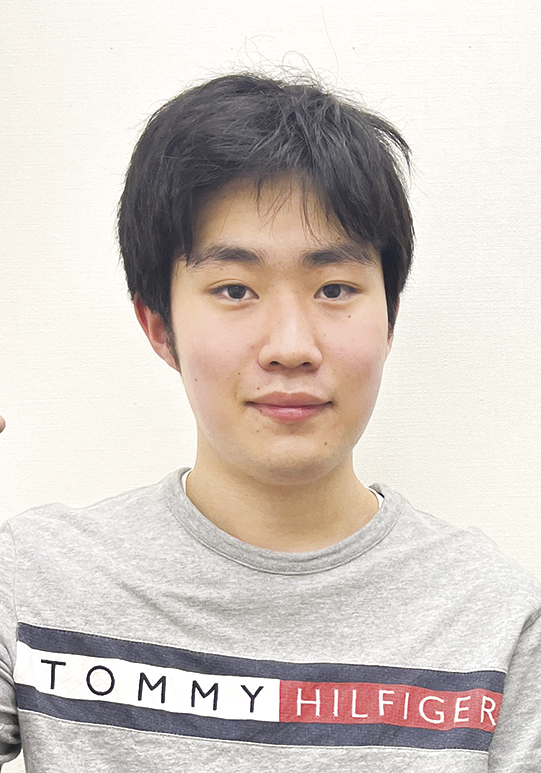

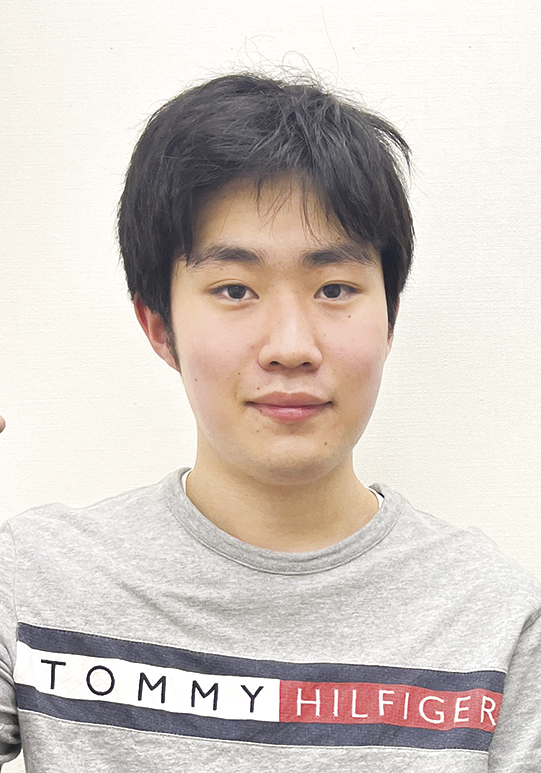

小坂知都乃さん

帝京大学小→大妻多摩中学・高校を経て、2023年、明治大学商学部に入学。他の合格校は、法政大学経営学部・経済学部、成城大学経済学部。

華子さん

小坂さん、お久しぶりです!今、明治大学商学部に通われているそうですね。びっくりしましたよ〜。

そうなの。一度は大学に進学したもものの、やっぱり行きたい道とは違うと思って。いろいろ悩んだ末に、再受験することを決意して、今年、明治に合格できたの。

小坂さん

華子さん

小坂さんは理系だと思っていたのに、文転したんですね。それも意外でした。

本当は、経営とか経済の勉強がしたかったの。それに気がついたら、どうしても今の大学にいたらダメだと思っちゃって。

小坂さん

華子さん

それにしても、明治の商学部なんてすごいですね。

再受験するなら、MARCHには入りたいと思ったの。その中でも、明治の商学部はトップだから、狙うならそこにしようと。

小坂さん

華子さん

狙って入れちゃうのはすごいですね。どの位の期間、勉強したんですか?

休学したその年の冬から予備校に通い出したから、1年3カ月かな。再受験といっても何から始めたらいいかわからない状態からのスタートだったの。

小坂さん

一度受験を経験しているといっても、受験科目も違うし、特に文系の英語は難しいから、はじめからやり直す必要があったの。理系のときは乗り切れたんだけどね。

小坂さん

華子さん

理転より文転の方が楽という話も聞きますけど、文系の英語は難しいですからね。しかも明治の商学部となると、難易度が高いですし。

受験前は大学生だったこともあって勉強の習慣もないし、1日1時間机に向かうのも苦痛だったのよ。

小坂さん

華子さん

それわかります!私も今年高3なので、そろそろ本格的に受験勉強を始めないとまずいと思っているんですが。小坂さんはどうやって気持ちを受験モードに持っていったんですか?

志望校合格へ向けて、1年間でどういう順番で進めるか計画を立てたのが良かったと思うの。それを基に毎週の目標を決めると、少しずつ勉強量が増えていって、気づけば当たり前に勉強するようになっていったわ。

小坂さん

華子さん

なるほど。やっぱり計画は大事なんですね。でも、それを自分でやるのは大変そうな気がするんですが?

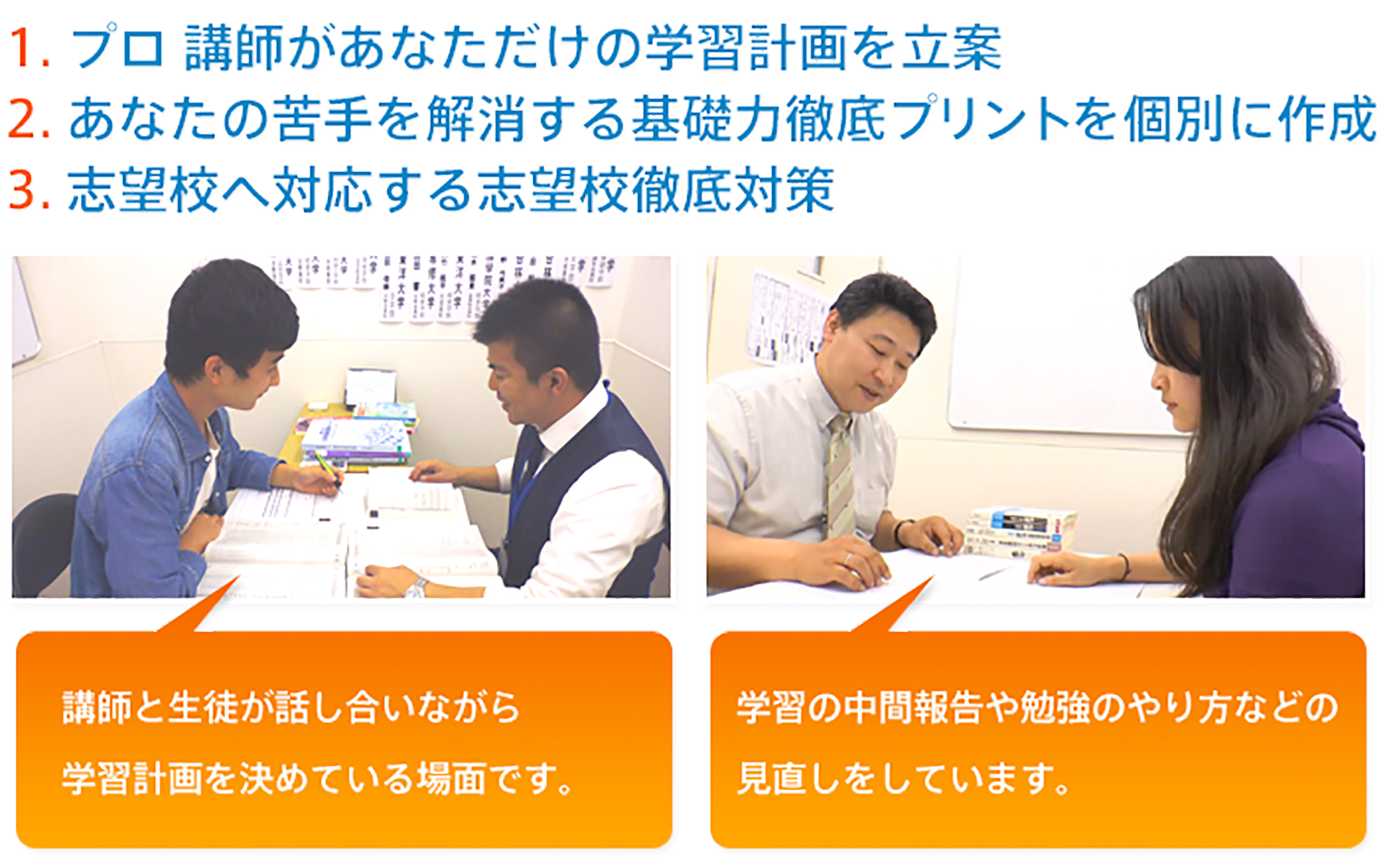

それをサポートしてくれるのが、「学習コーチング」なの。

小坂さん

華子さん

「学習コーチング」ってどういうものなんですか?

2週間に1回、「学習コーチング」の先生と面談して、2週間の学習計画を立てて、次のときに振り返りをするというものなの。

小坂さん

華子さん

学習計画と振り返りのサポートをしてもらえるんですね。次までにやらなきゃいけないことがあると、勉強しないわけにはいかなくなりますね。

毎週目標を設定して、それをクリアしていくことで自信がついていった気がしているの。

小坂さん

華子さん

ただ、スケジュール通りに行かないこともありますよね?

もちろん、スケジュール通りに行かないことの方が多かったよ。そんな時は心が折れないように、現状と照らし合わせて、優先順位を決めて、ここまでは絶対やろうね、というようにコーチングで決めていったの。

小坂さん

華子さん

スケジュール通りにいかないと気持ちが落ち込んじゃいそうですが、サポートしてくれる人がいると心強いですね。

そうなの。ずっと缶詰状態で勉強していると、気分が落ちてくるでしょ。そんな時、コーチングの先生とたわいのない話をしているだけで、メンタル面で安定してくるから「学習コーチング」の時間は楽しみだったな。

小坂さん

華子さん

「学習コーチング」って、学習計画を立ててくれるだけじゃないんですね。

「学習コーチング」は、勉強以外の相談にも乗ってくれるの。話をすることで不安が減って、勉強に集中できたから、「学習コーチング」は取って良かったと思っているの。

小坂さん

次回のブログは2月5日(月)です。次回はMARCHに合格する秘訣

をお伝えします。お楽しみに。

小坂知都乃さん

帝京大学小→大妻多摩中学・高校を経て、2023年、明治大学商学部に入学。他の合格校は、法政大学経営学部・経済学部、成城大学経済学部。

前回のブログを読みたい方はこちらをクリック↓

次郎くん

「国語は量を積むのが良い」「世界史は地理的な知識があるとアドバンテージになる」ということでしたが、他の科目に関してはどうなんでしょうか?

英語に関して言えば、単語は高校に入った段階からやった方がいいものだと思うね。

小山くん

次郎くん

まずは単語ですよね。文法はどうでしたか?

文法は割合学校の勉強でカバーできてた。でも、特別苦手だったら自分でネクステとか参考書買っても構わないと思う。僕は参考書なしで学校と塾だけだったけどね。

小山くん

次郎くん

そうだったんですか。

あと、アウトプットすることが大事だと思うんだ。知識を入れているだけだと、本当に身についているかわからないから。市販の文法問題集を買ってやった方が良いんじゃないかな。

小山くん

次郎くん

アウトプットが大事なんですね。慶應は小論文があると思うのですが、どんな対策をしましたか?

過去問を繰り返し解いていたね。慶應経済の方は、多分6年分くらい解いたと思う。それを先生に添削してもらうのを2周くらいしたよ。

小山くん

次郎くん

書いたものを先生に添削してもらうのが大事なんですね。

自分では良いか悪いか判断できないからね。先生にはたくさん見てもらったよ。

小山くん

次郎くん

小論文はいつ位から始めたら良いんでしょうか?

夏休み明けからでも、十分間に合うと思うよ。

小山くん

次郎くん

そうなんですか?

国語がそこそこできる人だったら、大丈夫だと思う。国語に苦手意識があるのなら、夏休みからやってもいいんじゃないかな。

小山くん

次郎くん

小山さんは多くの大学に合格されてますが、2月はほとんど毎日受験しに行っていたんじゃないですか?

いや、共通テスト利用や併用が多かったので、毎日ということはないよ。

小山くん

次郎くん

共通テストを利用したのはどの大学だったんですか?

立教と学習院は利用で、上智と成蹊と中央は併用だったよ。

小山くん

次郎くん

結構、共通テストを使ったんですね。それにしても、上智は4つ全て共通テスト併用で合格したんですよね?すごいなぁ。

上智は世界史が良かったから取れたんだと思うよ。共通テストは、数学と世界史を受けたんだけど、世界史が満点近い点数だったから。

小山くん

次郎くん

出願する時に世界史を選択したんですか?

共通テスト利用の場合は、世界史と数学は大学側がいい方取ってくれるらしいんだ。自動的にね。

小山くん

次郎くん

そうなんですか!共通テスト利用は難しいというイメージがありますが、高得点が取れれば受かるものなんですね。

共通テストを利用すれば、身体の負担が減らせるからね。なるべく利用した方が良いと思うよ。

小山くん

次郎くん

でも、共通テスト併用の場合は、受験しにいかないといけないわけですよね?毎日ではないにしろ、やっぱり大変だったんじゃないですか?

まぁね。遠くに行ったりもしたから、2月は結構きつかったね。ただ、併用の場合は英語1科目だけだったから、負担は少なかったよ。

小山くん

次郎くん

3科目受けるよりは良いですよね。

負担が全然違うよ。上智の場合は午前中で終わっていたからね。

小山くん

次郎くん

体力的なことも加味して、受験校選びをしたんですね。

うん。あとはなるべく連続にならないようにしたね。最大でも2日連続までにしたよ。

小山くん

次郎くん

3日連続になるときついですよね。

きついね。2日連続と3日連続では、2日目の心境が違うんだ。2日連続の2日目はこれで終わりだって頑張れるんだけど、3日連続の2日目はあと1日あるって感じになるから鬱になるよね。

小山くん

次郎くん

2日連続と3日連続では合否が変わっちゃう感じがしますね。

僕の周りでも早慶5連続で受けて、全落ちした人がいるよ。

小山くん

次郎くん

疲れて力が発揮できなかったのかも知れませんね。

そうだね。とにかく連続の受験はやめた方がいいよ。本当に疲れるから。

小山くん

次郎くん

それだけ受かっても、無駄な入学金は一切払わなかったって聞いたんですが?

そうなんだよ。母親と多磨ヨビの先生で日程を組んでくれて、入学金の振込みとかも配慮したスケジュール作ってくれたんだ。

小山くん

次郎くん

そんなことまで考えてくれたんですね。

そうなんだ。勉強だけじゃなく、親を含めての面談や進路相談も充実していたよ。

小山くん

次郎くん

勉強だけじゃないんですね。

受験戦略やいろいろな情報を教えてもらえたのはよかったな。

小山くん

次郎くん

学校ではそこまで教えてもらえないですもんね。

次回のブログは2月6日(月)です。お楽しみに。

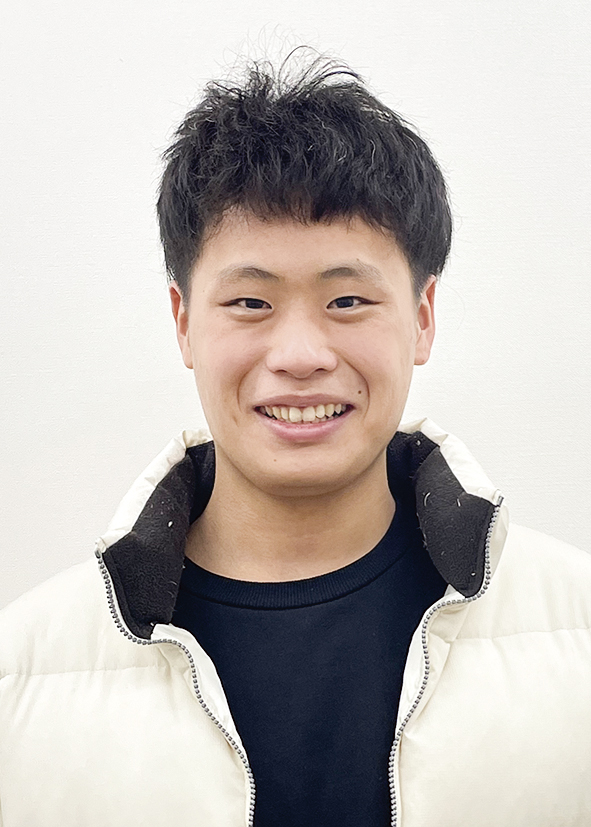

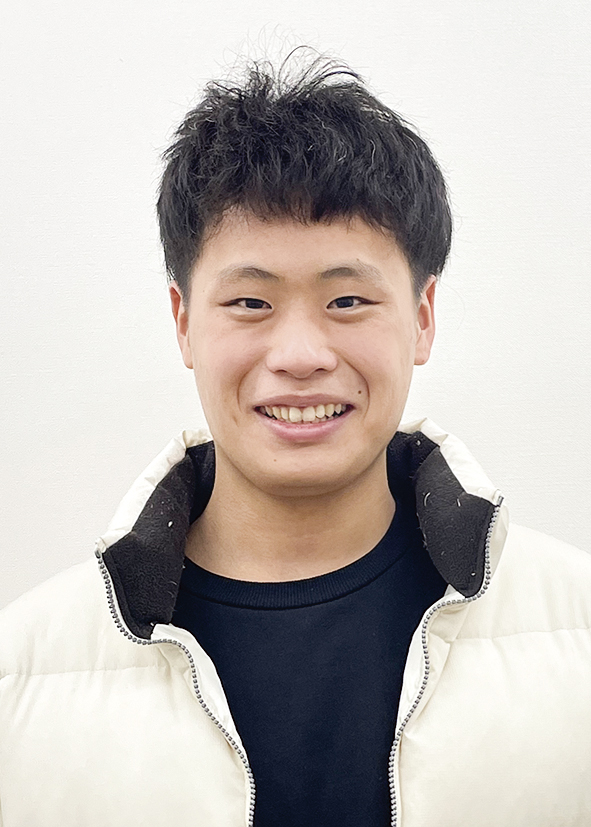

小山叶夢くん

帝京大学中学校・高等学校を経て、2022年、慶應義塾大学商学部に入学。明治大学、上智大学、立教大学、青山学院大学、中央大学、学習院大学、その他多数の大学にも合格している。

次郎くん

小山さんは慶應の商学部だけでなく、ものすごい数の大学に合格されてますよね。多磨ヨビに入って、国語の成績が伸びたって聞いたんですが?

偏差値37.5から59.9まで上がって、その後1回下がったりしたけど、何とか成績を保てたね。

小山くん

次郎くん

偏差値37.5から59.9っていうのはすごいですね!何をしたらそんなに成績が伸びたんですか?

問題集は結構解いたね。古文だったら助詞助動詞をしっかり頭に入れたりとか、あと古文単語もやったね。

小山くん

次郎くん

現代文の解き方がよくわからないのですが、何か解き方のコツってあるんでしょうか?

そうだなぁ。そこはやっぱり量積むのが一番手っ取り早いんじゃないかな。正直、僕の場合は、模索していくしかなかったんだよね。

小山くん

次郎くん

そうなんですかぁ。

良い解き方を探したというより、やっていってつかんだ感じなんだ。こればっかりは、人によって向き不向きがあるので、一応全部のやり方を試してみて一番しっくりきたものを採用するしかないと思うんだよね。

小山くん

次郎くん

そうなんですね。現代文って解ける時と解けない時があって、成績が安定しないんですよ。

僕もそうだったよ。そこはやっぱり国語の先生に聞いてみたりとか、国語を克服できた人に聞いてみたりとか、いろいろやって試すのが良いんじゃないかな。

小山くん

次郎くん

いろいろやって試すしかないんですね。

僕自身、結構国語の先生に聞きに行った覚えがあるよ。ある程度量をこなして、自分に合ったやり方を探すのが一番早いと思うよ。

小山くん

次郎くん

やっぱり量をこなすことは必要なんですね。

うん。質も大事だと思うけど、量をこなすことは必要だと思う。やっていくうちにわかってくることも多いしね。

小山くん

次郎くん

小山さんはいつ頃、多磨ヨビに入ったんですか?

入ったのは高1の冬。とにかく国語を何とかしなくちゃまずいと思って、高2のときは現代文と古文だけ取っていたんだ。

小山くん

次郎くん

早くから勉強していたんですね。

受験勉強は早く始めた方がいいと思うよ。自分に合ったやり方を見つけるには時間が必要だから。

小山くん

次郎くん

確かに高3になって始めたら、間に合わなくなりそうですね。

僕は高3の夏休みには、早慶対策をめちゃくちゃしていたよ。早くから受験勉強を始めていなければ、こうはいかなかったと思う。

小山くん

次郎くん

早くから受験勉強を開始することが、合格の秘訣なんですね。

正直、そういう側面はあると思う。高2の冬から始めれば、まだまだチャンスはあると思うよ!

小山くん

次郎くん

国語、英語の他の科目は何を選択したんですか?

慶応商は数学だったけど、あとは世界史を選択したよ。

小山くん

次郎くん

世界史選択だったんですね。僕も世界史にしようかと思っているんです。

そうなんだね。高2生で世界史を検討しているなら、一連の世界地図を知識に入れておくと、話が早く進むと思うよ。

小山くん

次郎くん

世界地図ですか?

どこにどの国があるかとか、ここは山脈でここは平地でみたいなね。

小山くん

次郎くん

地理の勉強みたいですね。

地理的な情報が少しでも入っていれば、世界史でも生かせる部分があるよ。僕はそこの知識があったから世界史にしたんだけど、結構、アドバンテージだったね。

小山くん

次郎くん

そうなんですか?

共通テストは満点近かったしね。

小山くん

次郎くん

世界史は共通テストで満点近かったんですね。すごいなぁ。

あと、地理的な知識があると、論述でもうまく立ち回りできるんじゃないかな。

小山くん

次郎くん

論述でそういう問題が出るんですか?

直接は出ないと思うけど、たとえば「何々事件が起きた経緯を答えなさい」っていうので、ジャガイモの取れる量が減ったとか飢饉が起きたとか、そんな感じで使えたりするんじゃないかな。

小山くん

次郎くん

なるほどー。世界地図で考えると、知識が整理されそうな気がしますね。

そうなんだよ。今の時期なら世界地図で知識を入れるのがおすすめだよ。

小山くん

次郎くん

その他、やっておいた方がいいことはありますか?

やっぱり受験は段取りが大事だと思うんだよね。

小山くん

次郎くん

段取りですか?

何月に何の勉強して、何月までに完璧にさせるとか枠組みを組んで勉強した方がいいよ。

小山くん

次郎くん

それは大事かも知れないですね。

それが決まってないと何となく勉強して、何となく落ちちゃってみたいになっちゃうから。

小山くん

次郎くん

うわっ。何となく落ちちゃうのは嫌だなぁ。

自分で計画が立てられるならそれでもいいし、自分で計画できないなら、多磨ヨビの学習コーチングを受けてみると良いよ。

小山くん

次回のブログは来年の1月2日(月)です。次回は小山くんが慶應の他、数多くの難関大に合格した理由をお伝えします。お楽しみに。

小山叶夢くん

帝京大学中学校・高等学校を経て、2022年、慶應義塾大学商学部に入学。明治大学、上智大学、立教大学、青山学院大学、中央大学、学習院大学、その他多数の大学にも合格している。

前回のブログを読みたい方はこちらをクリック↓

太郎くん

11月の頭ぐらいで英語を自分のものにできたということですが、赤本はいつ頃から解き始めましたか?

10月に入ってからだね。10月の半ばぐらいから数学、次は理科、11月の半ばから英語という順番だったね。

梶原くん

太郎くん

教科ごとに解き始めた時期が違うんですね。

一気に全部を通してやる必要はないからね。

梶原くん

太郎くん

確かにそうですね。

教科ごとに、解いては答え合わせをしてっていうのを繰り返していたよ。

梶原くん

太郎くん

現役の場合は特に、教科によって勉強の進み具合が違いますもんね。

全部の科目を終わらせてから、赤本を解かないといけないという決まりはないし。

梶原くん

太郎くん

全部の科目を通してやらないといけないという決まりもないですしね。

勉強が進んでいる科目から赤本を解いて、できなかったところを強化したり、出そうな範囲を重点的に勉強したりということを繰り返していたよ。

梶原くん

太郎くん

赤本は出題傾向を掴んだり、弱点克服のために使うものなんですね。

そうだよ。だから、勉強の進み具合に合わせて、科目ごとにやっていけばいいんだよ。

梶原くん

太郎くん

慶應の他、理科大、明治、青学、法政、芝浦工大とたくさんの大学に合格されていますよね。2月の受験時期は大変だったんじゃないですか?

2月は結構苦しかったね。ただ、すべての大学を2月に受験したわけじゃないんだ。

梶原くん

太郎くん

それは共通テスト利用っていうことですか?

法政と青学と明治は共通テスト利用を使ったよ。一般で受けたのが、重複する部分もあるけど、芝浦と青学と明治と理科大と慶應。

梶原くん

太郎くん

やっぱり2月は大変だったんでしょうね。

まぁそうだね。第1志望の慶應にどうしても行きたいっていう気持ちが、つらい分ハーフになってたな。

梶原くん

それでも共通テスト利用は出願するだけなので、うまく利用した方が良いと思うよ。一般だけだと、体力が持たなくなると思うんだ。

梶原くん

慶應の理科の入試科目は、物理と化学だったんだけど、一般で受けた芝浦と青学と明治と理科大は化学にしたんだ。

梶原くん

太郎くん

化学の方が得意だったんですね。

うん。化学の方が点数が伸びたので一般は化学を選択したんだけど、共通テスト利用の方は物理にしたんだ。

梶原くん

太郎くん

えっ?共通テスト利用の方は物理だったんですか?

共通テストの化学はすごく問題の量が多くて、物理より比較的なんだけど、点数が取りにくかったんだ。

梶原くん

太郎くん

そういうことがあるんですね。

物理は試験時間60分のうち、だいたい30分か40分で終わらせられそうだったんだ。化学はそうはいかなかったので、時間に余裕がある物理を選択したんだよ。

梶原くん

太郎くん

なるほど、試験問題との相性を見ることも大事なんですね。

化学が得意だからといって、すべてを化学にする必要はないからね。

梶原くん

太郎くん

出題傾向を見て、点数が取りやすい方を選ぶということも大切なんですね。

多磨ヨビでは、そういう受験テクニック的なことをいろいろ教わったんだ。

梶原くん

太郎くん

どんな感じで受験校選びをしたんでしょうか?

まずは行きたい大学か、学びたいことが学べる環境かというのが大事だと思うね。

梶原くん

太郎くん

そうですね。

入試初日は自分のマックスを出さなくてもいけそうなところを入れて、だんだんだんだん上げていくのが良いよね。

梶原くん

太郎くん

入試初日でコケてしまうと、後に引きそうで嫌ですもんね。

初日は緊張もあるからね。先生と面談してどこを受けたら良いかということを決めたんだ。

梶原くん

太郎くん

多磨ヨビは、そういう受験相談もできたんですか?

面談の機会があったからね。それに普段から各教科ごとの勉強法とか受験用問題集を、いついつまでにここまでやるように、みたいなことをいろいろ教えてもらったよ。

梶原くん

太郎くん

大手の予備校では考えられないことですね!

次回のブログは12月5日(月)です。お楽しみに。

梶原大希くんを慶應義塾大学合格に導いた多磨ヨビの授業を今なら無料で体験できます。

(全ての講座を1回ずつ受講可能です)

詳しくは以下をクリック↓してご覧ください。

梶原大希くん

鑓水中学→拓殖大学第一高校を経て、2022年、慶應義塾大学理工学部に入学。他の合格校は東京理科大学、明治大学、青山学院大学、法政大学、芝浦工業大学。

太郎くん

秋から予備校に通って、本格的に受験勉強を始めようと思っているんです。梶原さんはどこの予備校に通っていたんですか?

多磨ヨビだよ。秋から予備校に通うんだね。早くから受験勉強を始めるのはいいことだと思うよ。

梶原くん

太郎くん

梶原さんが予備校に通いだしたのはいつ頃でしたか?

高2の6月からだよ。

梶原くん

太郎くん

やっぱり慶應に合格する人は、受験勉強の開始時期も早いんですねー。

勉強は、やり方も大事だけど、量も必要だと思うんだ。受験勉強は「人より早く、人より多く」が大事だと思うね。

梶原くん

太郎くん

受験勉強は「人より早く、人より多く」ですか。

多磨ヨビは自習室も朝7時から夜10時まで開いてるしね。勉強する環境が整っているのはありがたかったよ。

梶原くん

太郎くん

学校の勉強と受験勉強の両立はどんな風にしていたんですか?

高2のときは学校の定期テスト対策をメインに、時間が空いたら、英語と数学の勉強をしていたよ。

梶原くん

太郎くん

英語は伸びるまで時間がかかるっていいますからね。

定期テストは100点を取るイメージで勉強していたよ。基礎の部分を完璧にしようと思っていたんだ。

梶原くん

太郎くん

定期テストで点数が取れないのに、模試の成績が良くなるわけがないですもんね。

定期テストは出る範囲が決まっているからね。試験範囲を完璧にするつもりで勉強していたんだ。

梶原くん

太郎くん

基礎ができていないと、応用に進めないですもんね。学校の勉強をしっかりやった上で、英語と数学の勉強をしていたんですね。

太郎くん

英語はどんな感じで勉強を進めていったんですか?

高2のときはずっと文法をメインに勉強していたね。高3の4月くらいまで。

梶原くん

太郎くん

随分長い間、文法を勉強していたんですね。

多磨ヨビの氷嶋先生は基本的な、それこそ中学レベルの復習からやってくれたんだ。それで実力がついたんだと思う。はじめは苦手だったけど、受験のときは得意科目と言えるくらいになったんだ。

梶原くん

太郎くん

文法って大事なんですね。

単語と文法がわからないと長文が読めないからね。高2のときは単語と文法、基礎固めに徹するのが良いと思うよ。

梶原くん

太郎くん

高3の5月からは?

高3の5月から7月までは英文解釈をやって、夏期講習の前半はもう1回文法、後半は長文読解という感じで進めていったね。

梶原くん

太郎くん

9月からは?

9月からは予備校で本格的に長文読解を教えてもらって、それが大分自分のものにできたのが、10月の終わりから11月の頭ぐらいかな。

梶原くん

太郎くん

11月の頭ぐらいで英語を自分のものにできたんですね。

自分の英語力はその位で完成したので、11月の先ぐらいからは赤本を解いたり、長文の問題集を音読したりしていたね。

梶原くん

太郎くん

やっぱり受験勉強は早くから始めると、完成するのも早いんですね。

まぁ、余裕を持って受験に臨むことはできたよね。もちろん不安がなかったわけじゃないけど。

梶原くん

太郎くん

数学に関してはどうだったんですか?

数学は学校より予備校の方がワンテンポ遅れて進んでいたので、学校の復習をするイメージだった。

梶原くん

太郎くん

復習は大事ですよね。

復習といっても、予備校では学校で全然扱ってもらえないような応用の部分まで教えてもらえたので、さらに深掘りするイメージだね。

梶原くん

太郎くん

つまり、学校で基礎を完璧にして、予備校で応用問題をやっていたってことなんですね。

うん。そういう感じだったと思う。

梶原くん

太郎くん

やっぱり学校の勉強もおろそかにしない方がいいんですね。

だと思うよ。授業も定期テストも出ないといけないものだし、いい加減にやっていたら時間を無駄にするだけだと思うんだ。

梶原くん

次回のブログは11月7日(月)です。次回は梶原くんが慶應他多数の合格を勝ち取った理由をお伝えします。お楽しみに。

梶原大希くん

鑓水中学→拓殖大学第一高校を経て、2022年、慶應義塾大学理工学部に入学。他の合格校は東京理科大学、明治大学、青山学院大学、法政大学、芝浦工業大学。

花子さん

現役で早稲田合格というだけでもすごいのに、MARCHも全勝だったんですよね?どういう勉強をすれば、市原さんみたいになれるんでしょうか?

私は早稲田が第一志望だったんだけど、早稲田に受かるための勉強をしたら、MARCHも全勝できたの。

市原さん

花子さん

すごいなー。私は早稲田なんて今の成績じゃ無理そうですが憧れます。MARCH以上の大学には入りたいと思っているんですけどね。

MARCH以上の大学に入りたいのであれば、早稲田を第一志望にしても良いんじゃない?

市原さん

花子さん

えっ?早稲田を第一志望ですか?そんな・・恐れ多いですよ。。

私も早稲田なんて絶対無理だと思っていたの。高2の冬の模試では偏差値52、3位だったんだけど、高3の9月で60台に上がったの。まだ夏休み前でしょ。もしかしたら間に合うかもよ。

市原さん

花子さん

えー、そうなったらうれしいけど。。

慶応の問題はちょっと特殊なので、慶応対策をしないといけないんだけど、早稲田の問題はMARCHの発展のような感じなの。

市原さん

花子さん

早稲田はMARCHの延長線上にある感じなんですね。

そうなの。だから、早稲田に合格するための勉強をしていれば、MARCH対策にもなるのよ。

市原さん

花子さん

早稲田がダメだったとしても、MARCHには受かりそうですよね。

MARCHを目指していたら、それ以下になっちゃうかも知れないからね。

市原さん

花子さん

今から早稲田への合格を目指すには、どうしたら良いですか?

実力がついていない状態で過去問をやってもできないので、とにかく今は基礎をガチガチに固めるつもりで勉強するのが良いんじゃないかな。

市原さん

花子さん

基礎をガチガチに固めることが必要なんですね。

私は5~6月に基礎がなっていないことに気づいたので、8月頭までは基礎を固めることに集中したの。

市原さん

花子さん

8月頭までに基礎固めできれば良いんですね。それならまだ間に合うかも知れないな。

英語の場合で言うと、単語がわからないと話にならないので、7月までに単語を全部覚えることにしたの。

市原さん

花子さん

今月中に単語を完璧にできれば良いんですね!

単語がいい感じになってきたら、次は文法ね。それは8月前半位を目途に。それもいい感じになってきたら、英文解釈。これは9月前半位かな。その後は長文の演習問題をやるようにしたの。

市原さん

花子さん

単語→文法→英文解釈→長文という順番なんですね。

長文はMARCHレベルから順番に、早稲田レベルまで10月後半くらいを目途に解いていったわ。

市原さん

花子さん

本当に早稲田はMARCHの延長なんですね。

花子さん

その後は過去問ですか?

本格的に過去問を解きだしたのは年明けになってからだけど、大学によって、出題の仕方が違うので、過去問研究はしっかりやったわ。

市原さん

花子さん

大学によって出題傾向が違うというのは良く聞きますね。

英語は長文の出題数や難易度、記述があるのかないのかで対策が変わってくるの。日本史は漢字が出る大学と出ない大学があるから、出題傾向は早めに見ておいた方がいいかもね。

市原さん

花子さん

そうですね。

同じ大学でも学部によって違う場合もあるので、受験する学部の過去問を見ておく必要があるわね。

市原さん

花子さん

学部によっても出題傾向が変わるんですね。

英語長文の答えは問題文のどこかにあるんだけど、早稲田の場合、どこにあるかは学部によっていろいろなの。下線の前後にある場合もあるし、本文全体にある場合もあるのね。

市原さん

答えが下線の前後にある学部の問題なら、そこを中心に読めば早く答えにたどり着けるでしょ。

市原さん

花子さん

答えがある場所が予想できれば、問題を解くのが早くなりますね。

早稲田の長文は難しいので、時間配分を考えて解かないと終わらなくなっちゃうの。問題を解く順番や解き方の研究をして、無駄を省くことを考えていたわ。

市原さん

花子さん

問題の解き方の研究も大事なんですね。

入試直前期は、忘れていたことを再確認しつつ、問題にどう対応すればきれいに解けるかをシュミレーションしていたかな。

市原さん

花子さん

単純に過去問をやって丸付けしていただけではないんですね。

出題傾向は毎年ほとんど変わらないけれど、出される問題は違うから。過去に出された問題を解けるようにしただけでは不十分だと思っていたの。もちろんできなかった部分の補強は必要だけど、それ以上に、問題の解き方を考えた方が応用が効くんじゃないかな。

市原さん

花子さん

なるほど~。それが早稲田に合格する秘訣なんですね。とにかく今は、基礎をガチガチに固めることに集中します!

次回のブログは8月2日(月)です。お楽しみに。

本気で早稲田に合格したいあなたへ。

プロ講師と二人三脚で合格を目指す親身な指導コースをおすすめします。

今なら無料体験授業も行っています。

気になる講座があれば以下からお申し込みください。

(全ての講座が各講座1回ずつ受講可能です)

市原愛美さん

長峰小→帝京大学中学・高校を経て、

2021年早稲田大学社会科学部に入学。

その他、早稲田大学教育学部、明治大学商学部・経営学部、立教大学経営学部、中央大学商学部も合格した。

岩野光汰君

別所中学校→立川高校を経て、

2020年東京都立大学、経済経営学部に入学。

明治大学 商学部/経営学部、中央大学 経済学部にも同時合格。

太郎君

岩野先輩ー。お久しぶりですー。

あっ、太郎君。久しぶりだね。

岩野君

太郎君

大学はどうですか?

前期はオンライン授業になってしまったので、大学生になった気がしないよ。太郎君の方はどう?

岩野君

太郎君

学校はずっと休校で、部活も中途半端な感じで引退になりそうです。高校最後の大会がなくなって、ちょっと悔しいですね。

残念だったよね。でも、その代わり受験勉強の時間は取れたんじゃないか?

岩野君

太郎君

確かに時間はあったんですが、コロナ関連のニュースが気になってしまって、勉強に集中できなかったです。家にいると勉強する気になれないんですよね。

まぁ、そうだよな。来年は大学入学共通テストに代わるし、君たちの代は本当に大変だよね。

岩野君

太郎君

最近まで予備校にも行けなかったし、どうしようって感じです。このままだと浪人になるんじゃないか、とかいろいろ考えちゃって。

おいおい。浪人だなんて、あきらめるのが早すぎるよ。まだ6月だろ。

岩野君

太郎君

あきらめてるわけじゃないんですけどね。だけど、先輩は優秀だからなぁ。

いや、そんなことはないよ。実は俺はクラス最下位だったんだよ。ハンドボール部の練習はきついだろ?それで授業中も良く寝てたよ。

岩野君

太郎君

えーっ。先輩がですか?じゃあ、7月に部活を引退してから、本格的に勉強を始めたってことですか?

そうだよ。だから太郎君も十分間に合うよ。

岩野君

太郎君

俺、英語が苦手なんですけど、先輩は英語、得意だったんですか?

いや、俺も英語は苦手でさ。始めは偏差値50くらいだったんだ。

岩野君

太郎君

へぇーっ。でも、そこから都立大、明治、中央に合格したのはすごいですね。どんな勉強をしたんですか?

基本的には予備校で出された課題をこなしていただけだよ。多磨ヨビの「親身な指導コース」では、自分のレベルにあった市販の教材も指定してくれるので、その通りにやったら成績が上がったんだ。

岩野君

太郎君

市販の教材って、何をやったんですか?

単語帳は「システム英単語」。あとは「英文熟考」と「英文法の核」が良かったかな。7月までは成績が上がらなかったけど、「単語」「熟語」「文法」の整理ができた夏休み頃から急に伸びたんだ。

岩野君

太郎君

多磨ヨビって、「ライブ授業」と「自習室」っていう印象があるけれど、それだけじゃないんですね。

「親身な指導コース」で氷嶋先生に毎週、学習計画や進度チェックをしてもらっていたので安心できたよ。本当に言われた通りに勉強していただけなんだ。

岩野君

太郎君

今年は模試もまともに受けられていないし、志望校選びに悩みます。

模試はあてにならないから、あんまり気にしなくて良いと思うよ。

岩野君

太郎君

そうなんですか?

志望校の合格判定も実際の試験通りに出ないので、判定を気にするより、できていないところをあぶり出して、弱点強化のために使うと良いよ。

岩野君

太郎君

高2の模試は散々だったので、問題も回答用紙も捨てちゃいました。取っておいた方が良かったのかな。

次回の模試からで良いと思うよ。

岩野君

太郎君

今年の模試はオンライン受験の人も多いだろうし、入試制度も変わるので、志望校の合格判定はあてにならなそうですよね。一体、どこの大学を受ければ良いんだろう。

模試の判定は全く参考にならないわけじゃないと思うよ。それを基にして、あとは太郎君がどこの大学に行きたいかじゃないかな。

岩野君

太郎君

確かにそうですね。じゃあ、行きたい大学が決まったとして、その志望校対策はどうしたら良いんでしょうか?

俺は都立大か明治のどちらかに行きたいと思っていたので、明治の過去問は10年分やったよ。中央は時間がなかったので3年分。大学によって出題傾向が違うので、過去問はしっかりやった方が良いよ。

岩野君

太郎君

そんなに違うんですか?

明治は全体的に問題の難易度が普通なのに対して、中央の国語や社会は難しいね。英語はセンターより簡単だけど、その代わり高得点を取らないと厳しいね。法政は問題に癖があるので、自分には合わないと思って受験しなかった。

岩野君

太郎君

明治は偏差値が高いから、難しい問題が出るのかと思っていました。模試の判定があてにならないって、そういうことだったんですね。

模試と実際の入試問題は違うからね。行きたい大学の過去問で対策するのが一番だよ。

岩野君

太郎君

過去問っていつ頃からやれば良いんですか?

俺は10月から1カ月やったんだけど、ちょっと早かった気がするね。

岩野君

太郎君

そうなんですか?

その後のセンタープレの結果が良くなかったので、過去問をやめてセンター対策に戻ったんだ。

岩野君

太郎君

国立狙いだと、センターでコケるわけにはいかないですもんね。

来年は大学入学共通テストになるから、その対策も必要なんだろうけど、今はセンターレベルの問題が解けるように基礎固めをする時期なんじゃないかな。

岩野君

太郎君

そうですね。まだ基礎が十分じゃないので、基本問題を中心に勉強することにします。

岩野光汰君を都立大現役合格に導いた>親身な指導コース。

詳しくは以下をクリックしてご覧ください。

多磨高等予備校、英語講師の鈴木です。

大学入学共通テストのリスニングは、配点が増え、これまでのセンター試験にはなかった新しい傾向の問題が出題される予定です。

英語の試験におけるリスニングの比重が大きくなり、不安を抱えている人も多くいらっしゃると思います。

「リスニングが苦手」

「そもそもどう勉強したらいいかわからない」

という生徒さんが多いのですが、実は意外な方法で英語が聞き取れるようになります。

その方法はあまり知られていませんが、大変効果があります。

是非参考にしてみてください。

太郎君

リスニングの勉強をしているんですけど、なかなか聞き取れるようにならないんです。

リスニングはどういう勉強をしているの?

鈴木

太郎君

CD付きのリスニング教材を聞くようにしています。

なるほど。太郎君だけでなく多くの受験生がそのようにして勉強していると思うわ。ところで、そのCDはただ聞き流すだけになっていないかしら?

鈴木

太郎君

え?そうですね、何度も繰り返し聞くようにはしていますが・・・

もしかすると、それが太郎君にとって英語が聞き取れない原因かもしれないわね。実は、リスニングの点数を伸ばすコツは、“英語の「正しい発音」を身につけること”にあるの。

鈴木

太郎君

氷嶋先生にも、リスニングの点数を上げたいなら、発音を直した方がいいって言われたんですけど、そういうものなんですか?

よくリスニングの教材などで「自分が発音できない音は聞き取れない」と書かれているものを見かけるけど、裏を返せば「発音できる音は聞き取れる」ということ。だから正しい発音を身につけることはリスニングの点数を伸ばすのに有効なのよ。

鈴木

太郎君

そうなんですか。

たとえば、日本語で「ハシ」という言葉があるけれど、「ハシ」という言葉にも意味がいろいろあるわよね。

鈴木

太郎君

「橋」「箸」「端」・・ちょっと考えただけでもこれだけありますね。

実は日本語にも「正しい発音」というものがあって、会話をするとき、自然と発音(アクセント)によって言葉を区別しているの。この場合は同じ「ハシ」でも、「ハ↑シ↓」だったり「ハシ→」だったり、アクセントが違うわよね。

鈴木

太郎君

確かに、無意識に使い分けていました。

普段はあまり意識しないのだけれど、正しく発音しないと、相手が聞き取ったときに、どの「ハシ」なのか区別がつかないことがあるのよね。

鈴木

太郎君

そういえば、関西の友達と話していて、「箸」が通じなかったことがありました。関東の「箸」と関西の「箸」はアクセントが変わっていますよね。

それは厳密には「なまり」と言うのだけれど、そんな風に言葉が通じないときは発音が関係している、ということがわかってもらえたと思うわ。

鈴木

太郎君

なるほど。

そして「正しい発音」が「正しい聞き取り」に繋がるということも、なんとなくわかったんじゃないかしら。

鈴木

太郎君、この言葉は何て言っているかわかる?

鈴木

ゲラッ

鈴木

太郎君

ん?ゲラッ???何だろう・・

「get up」よ。

鈴木

太郎君

ええっ?すごく簡単な言葉なのに。全然わからなかった・・

「get up」の発音がまさか「ゲラッ」になるとは思わないわよね。

鈴木

日本人はまず初めに英語をカタカナ読みするように教えられるので、「get up」の発音は?と聞かれたら「ゲットアップ」と答えるのが当然なの。でも実際ネイティブの発音を聞いてみると、「ゲットアップ」とはかけ離れた音が聞こえてきてびっくりするのよね。

鈴木

太郎君

そうなんです。それで、聞き取れなくて、ダメだと思っちゃう。

でも「ゲットアップ」がさっき言った「ゲラッ」という音になるように、「聞きとれない」どころか「最初からそのように言っていない」ということがよくあるの。だからなおさら「正しい発音」を知っておく必要があるのよ。

鈴木

太郎君

なるほど。正しい発音を知らないと、聞き取ることができないんですね。

ただね。ただ発音を直しただけでは、リスニングの点数を上げることはできないのよね。

鈴木

太郎君

そうなんですか。

大学入学共通テストの場合、1文を聞いて、その内容を選択する問題が出題されるの。問題が進むにつれ、文が長くなるので集中力が必要になるのよ。

鈴木

太郎君

集中力かぁ。自信がないなぁ。

そこでもう一つ、リスニングの能力を高める方法があるの。それは「音読」。

鈴木

太郎君

音読、あまりやったことないなぁ。効果はあるんですか?

実は音読をするといいことがたくさんあるの。1つは「正しい発音が身につく」ってこと。これは自分で音読をしようとするとき、読めない単語があると、どうやって読むのか調べるわよね。その時に正しい発音が身につくの。

鈴木

2つ目は「読解力を上げることが出来る」ということ。ただ、読解力が上がるといっても、いまいちピンとこないわよね。

鈴木

太郎君

そうですね、発音はわかりますけど、読解力はリスニングと関係がないような気がします。

そう思うでしょ?でもリスニングって読んで理解する問題(リーディング)が耳で聞いて理解できるかどうか、に変わっただけだから、文を読む力は当然必要となるの。

鈴木

太郎君

なるほど、そういうことなんですね。

それから、音読といっても、ただ文章を読めばいいというわけではないの。さっき言った「発音」はもちろん、意味や構造の切れ目を意識して読む必要があるの。

鈴木

太郎君

難しいなぁ。どうやってその切れ目を意識すればいいんですか?

英文の読み方を勉強している今はまだ分かりにくいわよね。じゃあ、CDのマネをしてみるのはどうかしら?

鈴木

太郎君

CDのマネですか?

そう。太郎君は、リスニングの勉強としてCDを活用していると言っていたけど、CDから聞こえてくる音声のマネをしてみるの。

息継ぎをするところや、アクセント・イントネーションなど、細かいところまで真似てみるといいわよ。

鈴木

太郎君

なるほど!それなら、正しい発音も身に付けられそうですね。

ちょっとした勉強の合間にやってみると息抜きにもなっていいわよ。ぜひやってみてね。

鈴木

鈴木講師の「発音矯正講座」は、一対一の個別指導で対応しています。

多磨高等予備校、数学講師の水島です。

記述式問題の導入が見送りとなった大学入学共通テスト。

センター試験と変わらないのではないかと思う人もいるかも知れませんが、出題の仕方が大きく変わり、難しくなると考えられます。

今日は、大学入学共通テストの数学は、どんな試験になるのか、新入試に向けて、今からどのような対策をしていったらいいのかお伝えします。

新型コロナウィルスが拡大していく中、落ち着かない日々を過ごしていると思いますが、来年の入試では不安がないよう、準備を進めていきましょう。

花子さん

来年から大学入学共通テストが始まりますが、過去問もないのでとても心配です。

そうだね。試行調査(プレテスト)を見ると、全体的に考えさせる設問が増えている。センター試験と比較して難しくなったと感じる人が多いだろうね。

水島

花子さん

難しくなるんですか・・

知識・技能に加え、「思考力・判断力・表現力を重視する試験」になるので、単純に計算問題を解いているだけでは対応できないと思った方がいいね。

水島

花子さん

えっ?計算問題を解いているだけじゃダメなんですか???

そうなんだ。「思考力・判断力・表現力」を身に付けるには、ひとことで言ってしまうと、「日本語の読解力」と「記述力」が必要になるんだ。

水島

花子さん

マーク式なのに「日本語の読解力」と「記述力」が必要なんですか??

必要だ。今現在、世の中には多様な考え方が生まれて「必ずしも答えは一つではない」という場面が多くなり、そうした社会に対応できるよう、より思考力・判断力が問われる内容になっている。

水島

その点を考えると「日本語の読解力」と「記述力」が必要な事は間違いない。いまからそれを話そう。

水島

試行調査の問題を見ればわかると思うけど、

1.グラフや図表が増えた

2.会話文など、日本文での出題が多くなった

という特徴があるんだ。

水島

花子さん

「これが数学の問題?」と思うようなものもありますね。

「日常生活の問題の解決に数学を活用できるようにして欲しい」という狙いがあるので、面白い問題だとは思うけれど、非常に読みづらいよね。

水島

花子さん

どうしたら良いんでしょう?

今から対策していけば大丈夫だよ。

水島

まずは計算に不安がない状態にしておくことだね。出題形式が変わったと言っても、結局は三角関数の問題だったり、不等式の証明だったりするからね。

水島

花子さん

三角関数や不等式の計算のような基本ができていなければ、お話にならないってことですね。

出題の仕方が今までと違うだけで、数式を解くことに変わりはないからね。

水島

次に必要なのは読解力だ。大学入学共通テストでは、比較的長い日本文での出題が多い。問題文を読んで、何を問われているのか理解する力が必要になるんだ。

水島

花子さん

試行調査の問題を実際に解いてみましたけど、すごく時間がかかりました。

問題文を読み解く必要があるので、数式で出題されるより時間がかかるね。文章読解が苦手な人は、数学だけでなくそれ以外の教科でも文を深く読むようにして、鍛錬することだね。

水島

問題を解くときには、ただ計算して終わりじゃなくて、「考え方のプロセス」を大事にして欲しい。

水島

花子さん

それはどうしてでしょうか?

大学入学共通テストは、問題文を読み解いて、自分で数式を立てて解く問題が多い。つまり、「考え方のプロセス」が出題されているということだ。

水島

花子さん

具体的にはどうしたら良いのでしょうか?

普段から「論理立てて解くこと」を意識して欲しいね。「なぜそうなるのか人に説明できるようにする」ことが大事だね。

水島

問題を解く時には、1つの方法で解いたら終わりではなくて、他の方法で解くとどうなるのか、考えてみて欲しいんだ。

水島

花子さん

それはどうしてですか?

大学入学共通テストでは、「太郎さんはこう考えた」「花子さんはこう考えた」というように、いろいろな人の考え方を問われることが多いからだよ。

水島

普段からいろいろな方法で解けるようにしておくと、慌てないで済むと思うよ。

水島

あとは記述式の問題をどんどん解いていくと良いね。

水島

花子さん

記述式問題の導入が見送られたのにですか?

実際に記述する問題は出ないけれど、「記述力が必要な問題」が多いからね。

水島

「誰かの記述を埋める問題」や「考え方のプロセスを問われる問題」が出されるので、記述力がないと対応できないんだ。

水島

花子さん

なるほど!そういうことだったんですね。

大学入学共通テストを攻略するには「深く考えて解く」ことが必要なんだ。「考え方のプロセス」を大事にして、「いろいろな解法」で解くようにしていると、自然に身についてくるよ。

水島

多磨ヨビが早慶、国立、MARCHの高い合格率を誇っている理由は「親身な指導コース」にあります。

詳しくは以下をクリックしてご覧ください。